「咬合・補綴治療計画セミナー」の第4回目を受けて

副院長の斉藤です。

4/26はお休みをいただきありがとうございました。今回は本多正明先生主宰の「咬合・補綴治療計画セミナー」のいよいよ最終回となりました。4ヶ月に及ぶ長い講習会でした。

4回目では最初に義歯(入れ歯)の講義がありました。入れ歯というのはインプラントやブリッジに比べ、患者さんから敬遠されやすい装置です。というのもそれらと比べ、実際口の中に入れると異物感が強く邪魔くさい、食べ物は噛めるが、その下の歯茎が痛い、入れ歯と歯茎の間に食べ物が入りやすいなどの不具合があります。欠点は散見されますが利点もいくつかあります。

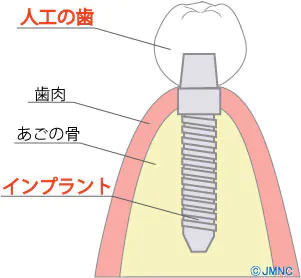

インプラントの構造

まずブリッジと比較するとブリッジは両隣の歯に力がかかってしまい歯の長期予後的には不安要素となりますが入れ歯の場合も保険適応の設計では確かにブリッジ並みの不安要素となりますが、上手い設計を工夫すればブリッジよりは歯を守り、場合によってはインプラントよりも歯を守る設計を検討できるということです。

入れ歯とうまくリンクするために設計された被せもの

その設計に則して作られた入れ歯のメタルフレーム

それらをセットして非常に安定して残存歯の予知性も高まった入れ歯

またインプラントとの比較で見ると持病などで全身状態が良くない、顎骨の状態が良くないなどで当院価格で申し上げるとインプラントでは1本で50万円前後してしまうため、複数本のインプラント治療となると100万円を超える規模となってしまいますが、入れ歯では欠損本数比例せずおおよそ30万円台、プラスして入れ歯がかかる歯を被せ直す場合はその費用が加算される場合がありますが、インプラントよりは治療費を抑えられる場合が多いです。上記の入れ歯のデメリットも保険外の設計でいくと異物感は残りますが軽減は可能であり、咬む能力もインプラントまでは行かずともブリッジに近いレベルまで向上が可能です。

そのための必要条件は言わずもがな適合精度の良い治療と技工操作です。ここは日々の鍛錬と技工士との協力関係次第となります。

そして大事なのが入れ歯の設計です。基本的に患者さんの感覚からすれば小さければ良い、ということになりますが、それではブリッジと同じで残存歯にそれなりの負担をかけてしまいます。これを大きくすることで、多少の不快感が生じますが、多数の歯に引っ掛けたり上顎を支えにしたりとすることで圧倒的な安定性と維持力で残存歯を守りながらかつしっかり噛める入れ歯となります。この入れ歯の講義は世界中で接着に関わる講演をされている岩田淳先生にしていただきました。

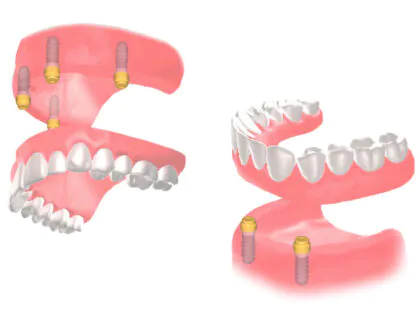

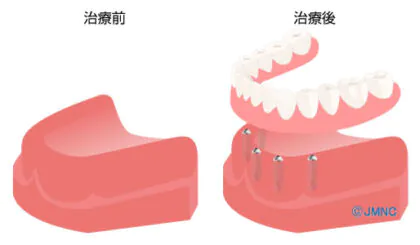

そして入れ歯が絡むところで歯の欠損がある場合、インプラントと入れ歯はどちらかを選ぶと考えがちですが、その合の子のような装置はあります。インプラントオーバーデンチャーと言われるものです。図のようにインプラントを数本埋入し、その上に乗っかるように入れ歯を作製します。

いわゆるインプラントを入れて歯を立てる方式を固定式、入れ歯をのっける形にするのが可撤式と言います。つまり顎骨にインプラントを入れてもそこからどう立ち上げるかで方式が変わります。

例えば無歯顎(歯が1本もない)で固定式の歯でいくのか可撤式の歯でいくのかで審美性、清掃性、インプラント周囲炎のリスクなどさまざまな要素が変わります。

歯が欠損する、ことだけでもたくさんの選択肢があり、たくさんのことを考えないといけないことがわかるかと思います。

それからは咬合、補綴、顎関節でレジェンドと言われる先生方の講義が続きました。お話される内容のレベルはこれまでも非常に高度な内容でしたがさらに高いレベルのケースも拝見でき非常に勉強になりました。が、自分で仕上げるのはかなり難しい症例とも思いました。

今井俊広先生からは咬合に関わる問題として安易に被せ物をセットすることに危うさ、一方で保険診療で出せるパフォーマンスの限界から歯ぎしり食いしばりの恐ろしさ、昔は顎関節症であれば咬み合わせの調整や被せ物を入れたり、外科的に顎関節を切開して中をいじる(例えば野球選手のトミージョン手術のように肘の関節を切開して腱をいじるようなイメージ)治療が盛んに行われていましたが、大きな成果は出ませんでした。

現在では食いしばりをしてしまうことを認識してもらい覚醒時(起きてる時)でそれをなるべく行わないようにしてもらうなどの行動変容、マウスピースの装着それらを行い、マウスピースの装着をやめてそれでまた症状を繰り返す場合、初めて咬合に対しての介入を検討するという昔に比べると介入のハードルが高くなっています。

また現在は医科でも歯科でも睡眠時無呼吸症候群に関心が寄せられています。歯科においてはスリープスプリントと言われるいびき防止用のマウスピースが考案されております。

まだエビデンスレベルはそこまで高くないようですが、睡眠時の呼吸がうまくいかないと高血圧、心疾患などの血流がらみの合併症リスクが上がることが報告されており、歯科医療も生命に関わることが多いことがわかります。

日本歯科大学の名誉教授の小出馨先生からは顎関節症の分類とそれぞれの状態からの対処法のお話から始まり、咬合のバランスの乱れによる全身の歪みに関しての非常に興味深い症例を拝見しました。顎関節症は整体やカイロプラクティックなどでも治療の対象となりますがこれも顎関節と体の歪みには関連があるのではないかと考えられているとのことです。しかし咬み合わせと全身の歪みという観点では歯科と全身における研究が必要であり、それらを結びつける研究は非常に煩雑となり、なかなかエビデンスレベルの議論は難しいところがあります。実際、咬み合わせで姿勢の改善が見られるのならば、高齢者の健康寿命に大いに役立つことと思われます。

ラストは本多先生にまとめの講義をしていただきました。その中の最後のスライドが母校の東京医科歯科大学(東京科学大学)の須田立雄先生の遺言と言われる言葉で締め括られました。

「咀嚼力は生命力。歯学関係者は、ますます高齢化する社会の中で自らが果たす役割と責任を自覚することが必要である」

これは全ての歯科医師が心に抱くべきことであると感じました。

レジェンドたちに囲んでいただきました。

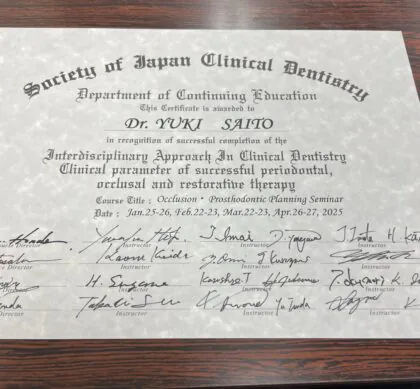

最後はサティフィケイトをいただきました。歯科治療において咬合の概念を持って治療に臨めることは世界地図を持って旅ができるような感覚に思います。それがないとどこを目指せば良いのか、自分がどこにいるのかがわからなくなります。患者さんからすれば治してもらっている感じはするけどこれでいいのかわからないといった具合になるかと思います。

治療技術の向上はいわば、車、飛行機、船を用いて世界を旅できる状態。つまり移動自体を快適かつ高いクオリティで過ごせるが地図を持っているかどうか。なければ結局行き先が見えない移動となってしまう。このようなことを深く学習出来たかと思います。

今後の臨床に生かしていきたいと思います。