歯の神経を残すために

副院長の斉藤祐紀です。

今回は「神経を残す」治療についてお話したいと思います。

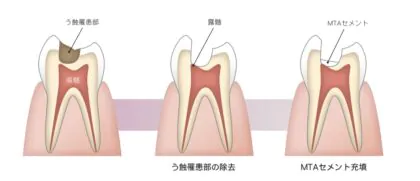

歯科を受診すると「虫歯が大きいので神経を抜く可能性があります」と言われることがあるかと思います。実際にレントゲン上の所見で虫歯が神経の近くに及ぶ場合、または明らかに到達している場合、通常は神経を抜く根管治療になることが多いです。歯の神経は歯髄と言い、抜髄(ばつずい)とも言います。

一方で通常では抜髄するケースでも歯髄を残す方法も存在します。これを歯髄保存療法と言います。

具体的にどのような方法かというとまず虫歯を除去します。すると歯髄まで到達してしまう。(露髄)ここで通法では根管治療へ移行しますが、歯髄保存療法ではその露髄した部分をセメントで埋めて歯髄を塞ぎ、その上で修復を行うことで歯髄を失わずに歯を使うことができる治療です。

しかし治療としては非常に繊細です。当院ではラバーダム防湿をし、カールツァイス社のマイクロスコープを用いて、MTAセメントと言われる無菌的に封鎖するのに現在では最も有能な材料の一つを使用して治療を行います。安く治療を行うため中途半端な材料、衛生度で行っても成功率は高くないのでそこは徹底的に一流の機材を用いてベストを尽くしたく思います。

ここでなぜ歯髄(神経)を残すことにこだわるかです。

熱いもの、冷たいものを口にすると歯でも感じるかと思いますがこれは歯髄(神経)の役割です。そして虫歯などによって歯に穴が開くとこれまでより刺激に対して痛むようになります。これにより歯に問題が生じていることを認識できます。そうすると歯科を受診しようとなり、比較的早期の治療が可能となります。

一方で神経を失った状態の歯においては温度による刺激は認知できません。歯を超えて根の先の顎骨に炎症を起こすと腫れてきたり、咬むと痛みが生じたりすること病態を認知します。または被せ物の中に虫歯が出来、ものが挟まりやすくなることで異常を認知します。つまり神経があればもっと早く異常に気づくのですがそれが難しくなるということです。

まとめると歯髄は取り除かなければならないときは取るべきですが、残せる可能性がある場合は残す努力をするメリットはあるということです。

実際歯髄の処置を行わなければ残存歯質はより残る、つまり削る量が少なくなります。削る量が少ないとその後の修復治療において様々な治療の選択肢を取ることができます。逆に歯を削る量が一定以上になると再建が難しくなり、抜歯を選択せざるを得なくなります。

以上が歯髄温存療法のメリットですが、もちろんデメリットもあります。といっても歯髄を残すこと自体にデメリットは特にありません。しかし歯髄温存療法を行ったがうまくいかない場合も多々あります。ここがデメリットです。この場合、根管治療が必要になります。

予後が不良となる場合として短期、中期、長期のパターンで考えます。

まず、短期的には処置後結局うまくいかず麻酔が覚めたら痛みを伴い、しかもそれが強い自発痛となってしまう場合があります。これは歯髄保存療法がうまくいかなかったという結論となりすぐに根管治療の対象となります。

中期的には処置後しばらくは明確な症状もなく調子よく使えていたがある日咬むと痛む、歯茎が腫れてきた、何もしなくても痛くなってきた、レントゲンと撮影してみたら根っこに黒い影が生じたなどとなる場合です。これは歯髄の失活(神経が死んでしまう)といい、このような状態になると根管治療の対象になります。

長期的には症状としては中期的なものと似てきます。時期としては治療したことも忘れてしまうくらい(10年、20年規模の場合もある)のタイミングで失活してしまうことがあります。

短期的なトラブルは予後不良と言えてしまう側面もありますが、歯髄を残す可能性にチャレンジしたともいえます。そもそもその選択をせずに初手から歯髄を取るとそれは絶対に歯髄が保存できるわけではなく、保存療法を試みると歯髄を残す可能性にチャレンジができるわけです。

また、中長期的なトラブルはようは歯髄を取るまで大きな時間稼ぎができたと考えることができます。歯髄を取ってしまうと次に不具合が出たら抜歯のリスクがそれなりにあります。しかし歯髄を残した後の不具合はいきなり抜歯となってしまう可能性は低く、まず根管治療になる可能性が高いです。つまり広い意味では歯を喪失するまでの時間を稼ぐことができるということになります。

適応症例としましては先述の通りではありますが、

まず歯髄に達しうる虫歯があるケースで

症状があるかないかです。症状がないケースでは長期的な予後を得られる可能性が高いです。

一方で症状がある中でも熱い、冷たいものでしみる、咬むと痛む、何もしなくても痛むなどの様々なパターンもあります。この順番に歯髄保存療法の成功率が下がる傾向にあります。特に何もしなくても痛むのは自発痛といわれる症状で歯髄が不可逆的に悪くなるケースが多く、そもそも歯髄保存療法をお勧めしないケースといえます。

上記のメリット、デメリット、適応症例と予後の見通し等を相談させていただき治療に臨むか検討したく思います。比較的新しい治療法であり、診断からオペレーションまでこれまではあまり体系化されてなかったものでした。そこで書籍としては辺見先生の書かれたものが非常に体系的でこれまで不明瞭なものが非常に明確化されました。私の勤めていた外勤先の先生のツテでコロナ窩以前によく勉強会を行なっており、その場所で辺見先生の講義を受けたこともあり、早い段階でこの処置における理解ができたかと思います。使用器具なども複雑で手間や時間がかかる処置ではありますがご興味のある方は来院の際はご相談いただければと思います。